フリーのRAW現像ソフト ART – a folk of RawTherapee を使う

目次

高機能現像ソフトRawTherapee の派生ソフト

RawTherapee は非常に高度なRAW画像編集ができるソフトだが、初心者にはややとっつきにくいところがあるかもしれない。この ART – a folk of RawTherapee 通称 ART は、RawTherapee と同等の能力を持ちながらも、機能を削り、比較的分かりやすくした派生ソフトだ。機能を削ったのだから、同じような編集ができないのか?と言われると、そんなことは無く、通常の編集であれば、ほぼ同等の編集が可能となる。重要な点は押さえてあるということだ。

個人的に思うのは、このソフトは商用ソフトの思想に近い構成になっていると思う。本家の RawTherapee は、非常にパラメーターが多く、通常は使わない所も多くある。こちらの ART はそういった機能が省略され、似たような機能の多くも省略されている。最も異なるのは、ローカル編集の考え方で、これは、商用ソフトに近いものを感じる。ブラシマスクなどは特にそうで、この機能は RawTherapee には存在しない。そのため、ぼく自身も、使い分けで、ART – a folk of RawTherapee を併用している。ローカル編集においては、本家ではできない編集も可能ということだ。

書き出される画像は、基本的に RawTherapee に近く、渋めの画像が特徴となる。商用ソフトのような誇張された処理が無いため、それを好まない人には向いていると思う。

ぼくは、商用ソフトは、DxO PhotoLab を使っているが、RawTherapee系ソフト と DxO PotoLab の違いとなると、最大の違いは AI によるノイズリダクションと、高精度なレンズ補正ということになるだろう。思うに、この両者は対極にあるソフトで、前者は適度にノイズや粒状感や、レンズの癖が残るのであり、後者はそれを徹底的に補正するという思想であると言える。後者の画像は非常に滑らかであり、デジタルが名目上目指すものとしては筆頭に上がるような処理を見せる。同時に、PCのスペックやグラフィックカードの性能も要求し、特にグラフィックカードに関しては、推奨スペック以上をチェックしておく必要があるだろう。

使用前の準備

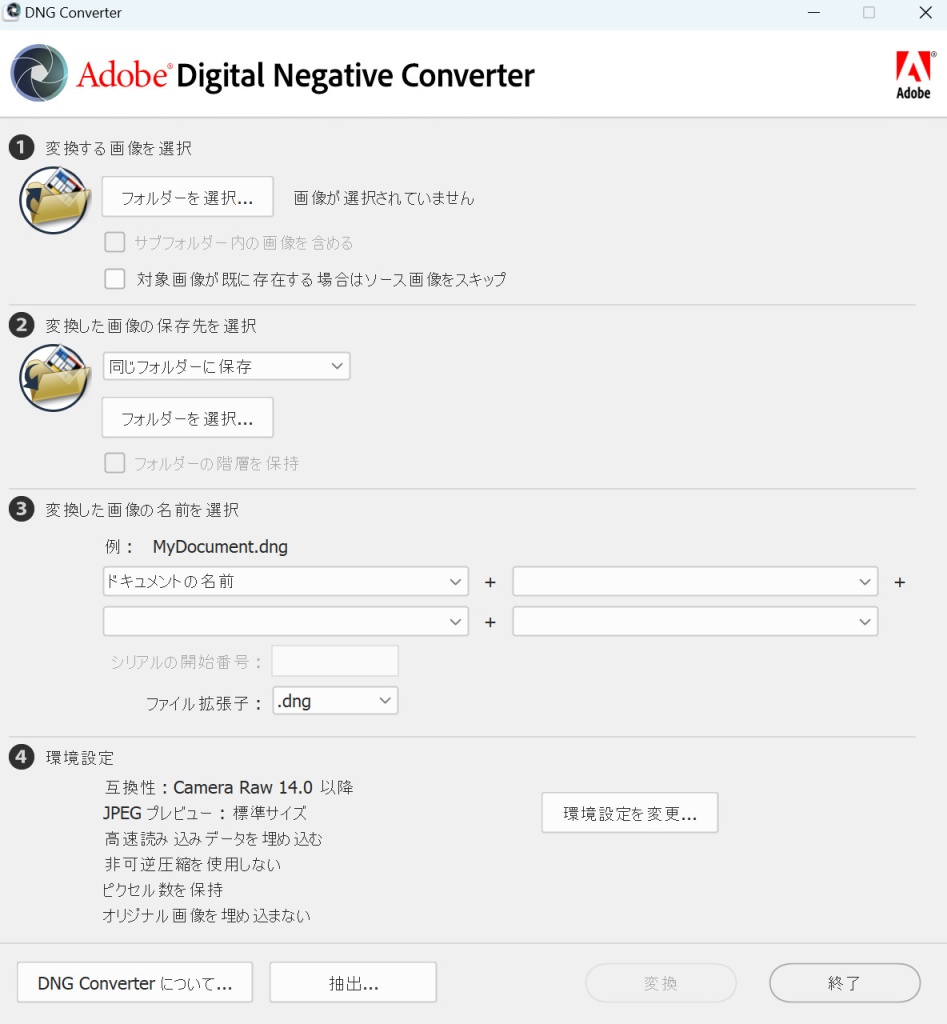

Adobe DNG Converter のインストール

RawTherapee 系のソフトは、Adobe DNG Converter のプロファイルを使用する事ができる。このソフトは、ある意味便利なのでインストールしておくと良いだろう。

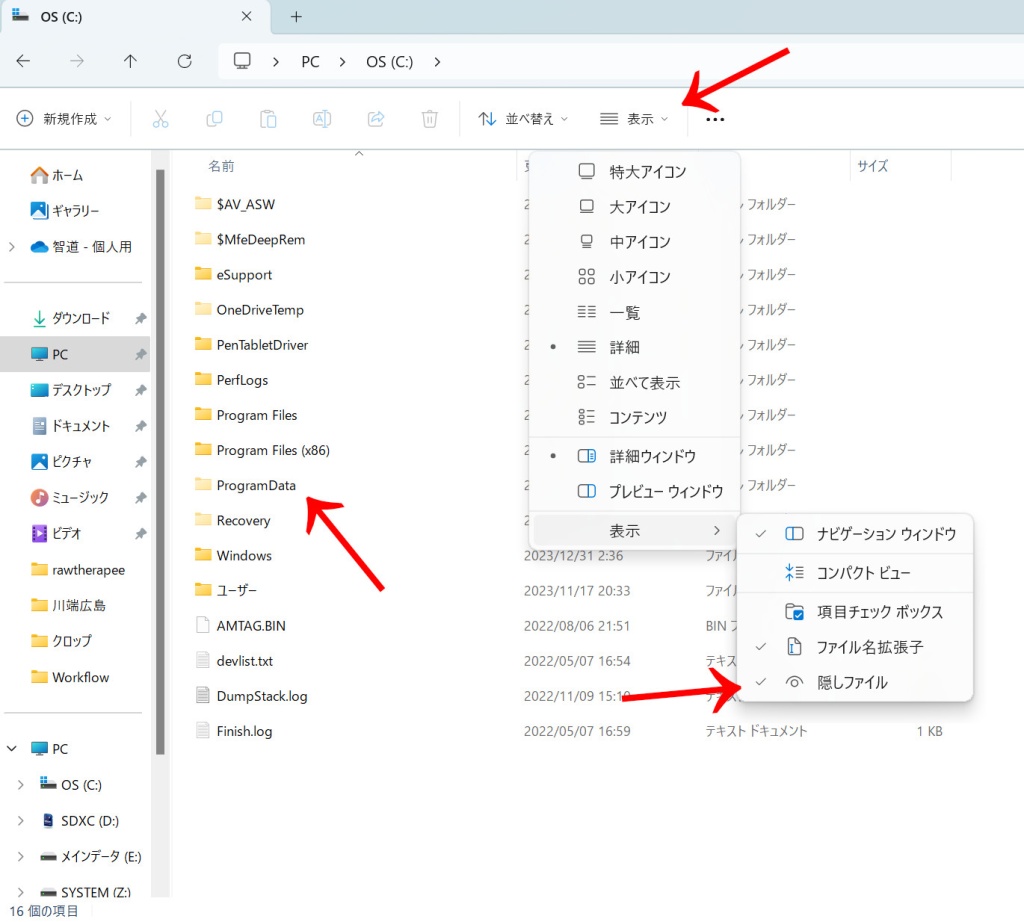

Windows の隠しファイルを表示する

ProgramData の中に Adobe DNG Converte の DCPプロファイルやLCPプロファイルが存在するので、ここで表示しておくと簡単に、それらのプロファイルを使う事ができる。DCPプロファイルは、使用するカメラの画質(色味)に近い表現が可能になるプロファイルで、LCPプロファイルは、レンズのプロファイルという事になる。これにより、歪曲収差や、周辺減光等が補正される。

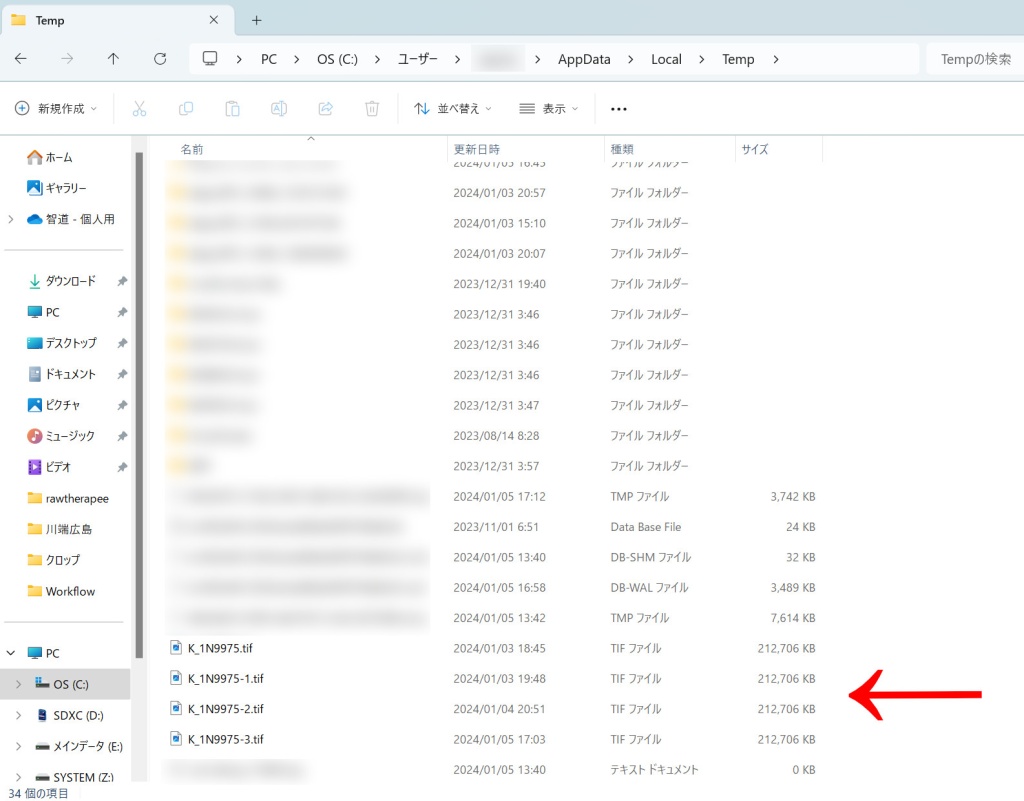

隠しファイルが表示される事により、AppDataが表示されるようになり、Tempファイルが表示されるようになる。RawTherapee では、デフォルトだと、連携ソフトへの書きだし時に、ドライブCに次々と一時ファイルが蓄積することになるので、時々消去すると良い。xxxの部分はユーザー名となる。

PC→ドライブC→ユーザー→xxx→AppData→Local→Temp

ART の簡単な準備

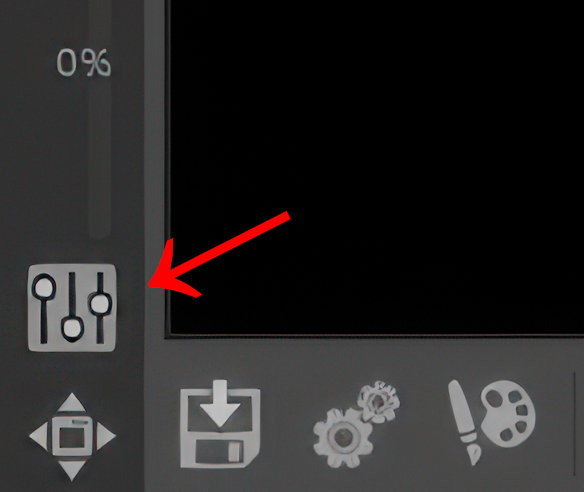

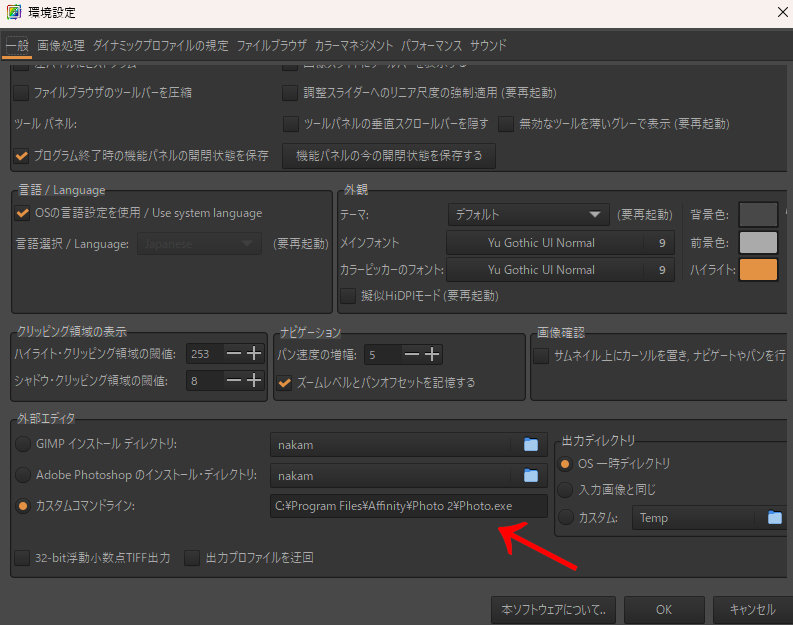

外部エディタの設定

矢印の部分をクリックすると、環境設定画面が現れる。

ART の環境設定画面

RawTherapee 系のソフトは、外部エディタとの連携ができる。

GIMPやPhotoshopであれば、チェックだけで連携が可能となる。それ以外のソフトだとカスタムコマンドラインを使う事で、外部エディタとの連携が可能になる。ぼくの使用ソフトは、Affinity Photo V2 なので、コマンドラインは以下のようになる。

C:\Program Files\Affinity\Photo 2\Photo.exe

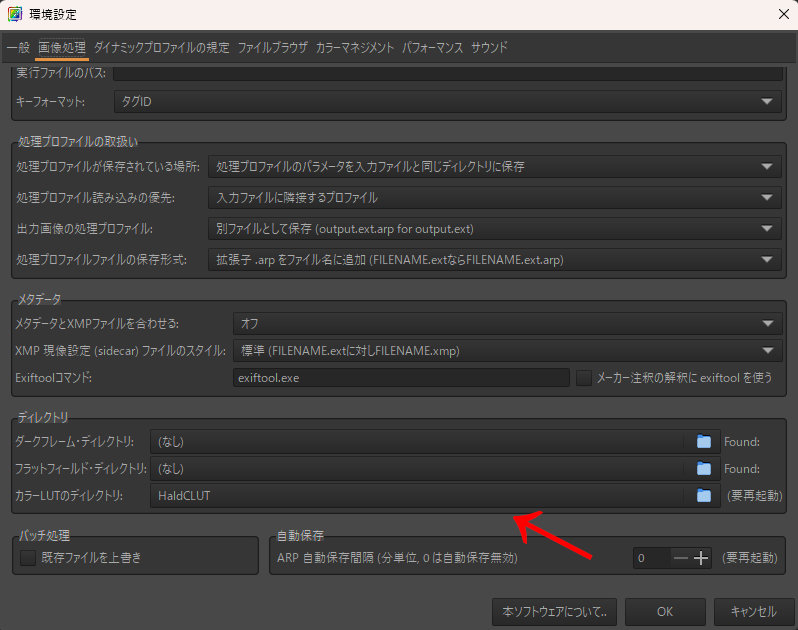

フィルムシミュレーション(HaldCLUT)の設定

awTherapee 系のソフトでは、フィルムシミュレーション機能が使える。

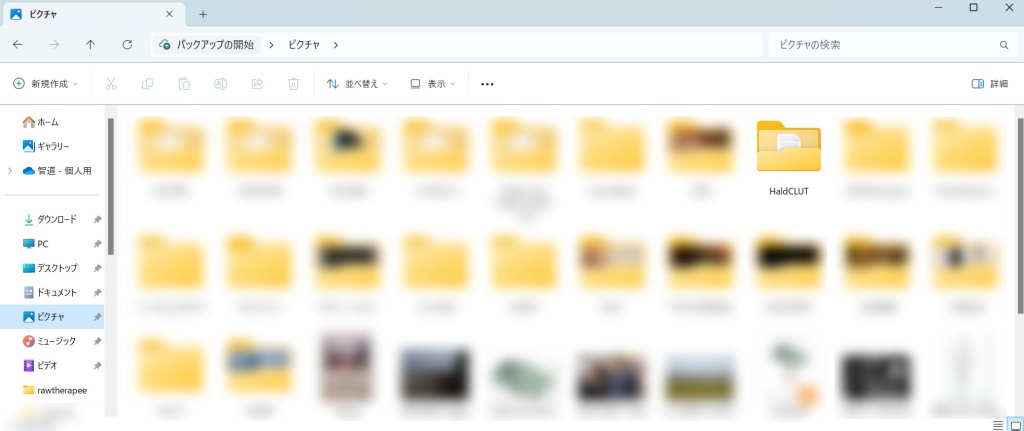

まずは、HaldCLUT をダウンロードし、どこかにフォルダを置く必要がある。ぼくの場合は以下のような場所に保存している。

このフォルダを RawTherapee 側から見つけ出し、設定する必要がある。

編集してみる

ここでは、実際に編集作業を行ってみるが、できることそのものは数年前のバージョンと大きな違いは無い。

現像する前に、どう編集したいのか考える

今回は、ソフトの操作そのもの以外に、何故そのような編集を行うのか?について考えてみようと思う。

個人的にやっていることだが、単純に見た目として、それを行うというよりは、実際に起こり得る現象を強調するという意味で、現像というものを考えてみようと思う。

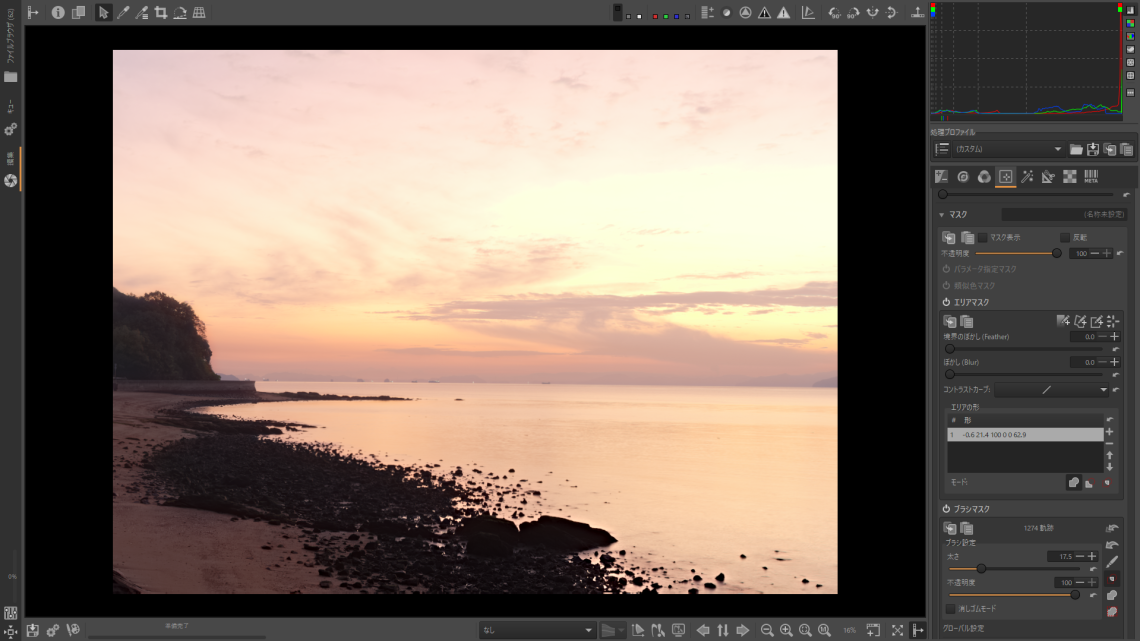

以下は、現像が完了した写真ということになる。(クリックで等倍鑑賞可能)

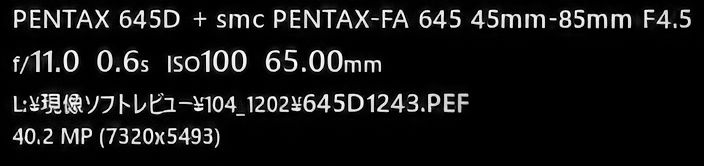

撮影データは以下のようになる。

一見、この写真を見ても、何をどう編集したのかは分からないかもしれない。というのも、ぼくは、あまり、あり得ない状況を、こういったストレートな写真として現像する事を好まないからだ。ただ、絵画的な意味での、「空気遠近法」のような編集は行っている。言ってみれば分かるが、遠くほど「ぼやけて見える」のは、あり得る現象だからだ。つまり、この写真は、その現象を強調した写真ということになる。

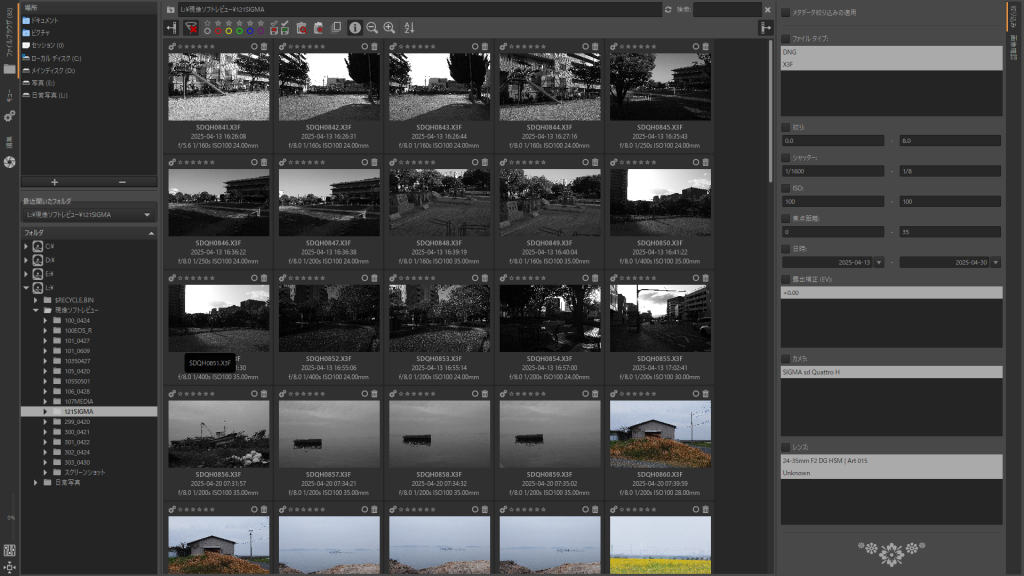

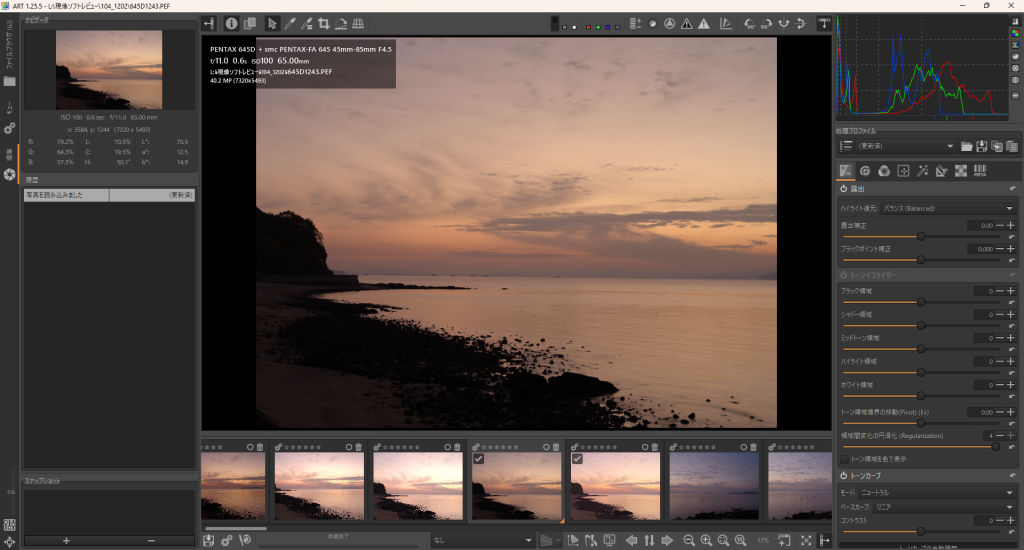

開いてみる

上の画像は、RawTherapee 5.12 の Windows 版を開いたものだ。ここでは、やや古めのPCで操作しているため、解像度は1920×1080となる。最新の商用PCとは異なり、やや古めのものでも、比較的軽めに動作するのは、このソフトの美点だろう。操作に関しては、他のOSでも同様のものになる。

画面は好みの状態にカスタマイズする

この場合、編集画面がやや狭く感じるので、広くしたほうがやりやすいだろう。

RAW現像する

入力画像シャープニング

ART の場合は、開いた時点で、ある程度出来上がった画像が設定されており、入力時のシャープニングなども自動で決められている。これは RawTherapee でも同じだが、もう少し演出されているかもしれない。ただ、初期設定のシャープニングなど、意外に適当なところもあり、ここでは比較的モワッとしている。これは、写真により、まちまちである。

ここでは、入力画像シャープニングから、半径を上げた。これを上げすぎると、わざとらしい写真になるが0.80ぐらいまでなら自然な画像を維持できる。多くの場合は、0.70〜0.80ぐらいになるのだが、今回は低かったため、通常と同程度まで上げた形だ。

カラー・マネジメント

ここでは、カラー・マネジメントのカスタムからDCPプロファイルを設定してみようと思う。

Adobe DNG Converterをインストールしていれば、動画のように ProgramData からDCPプロファイルを探すことができる。

以下のような方法もある。

How to get LCP and DCP profiles/jp

露出タブから、トーンイコライザー、トーンカーブを調整する

露出タブから、トーンイコライザー、トーンカーブを調整し、全体の明るさや階調を整える。

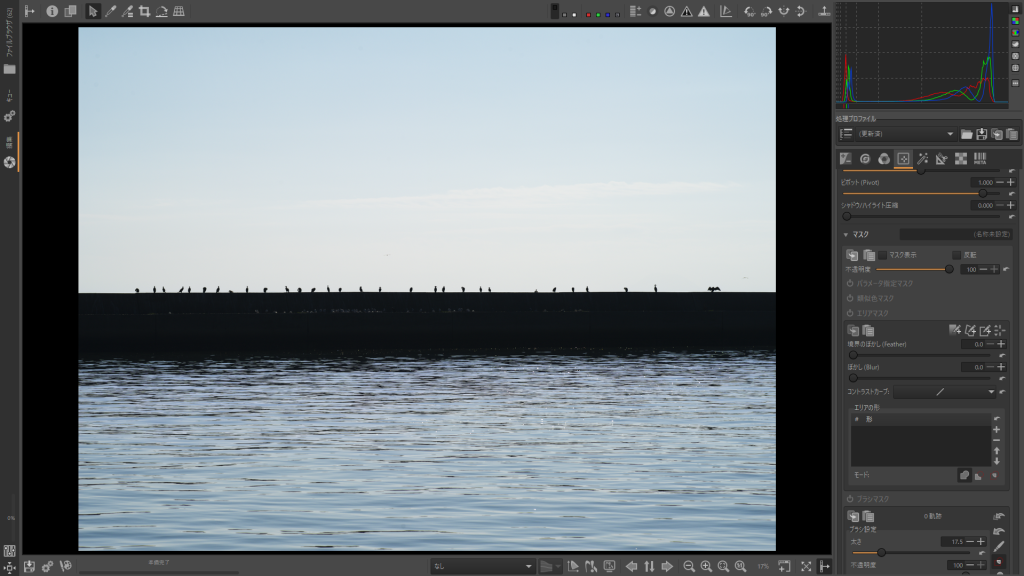

ローカル編集

ここからは、ローカル編集を行おうと思う。ローカル編集とは、画像の一部を編集したり、グラデーションのように編集したりする機能だ。

ブラシマスク

カラー/トーン補正から、ブラシマスクを選択し、動画のように書き込んでみた。

エリアマスク

ART では、何種類化のマスクの合わせ技のような事ができる。

ブラシマスクの範囲内で、手前にかけて、グラデーションをかけた形だ。

マスクの境界をぼかす

境界のぼかしから、マスクの境界をぼかす。

カラー/トーン補正から、コントラストを下げる

ここでは、コントラストそのものを調整する機能は無いため、ハイライトとシャドーを調節して遠景のコントラストを下げた。

ローカルコントラスト

ART では、ローカル編集の他の機能に、既に作っているマスクを移植することができる。

カラー/トーン補正の今のマスクをクリップボードにコピータブから、ローカルコントラストのクリップボードからマスクを貼り付けタブにコピーする形だ。

そして、コントラストを下げた。

別の形状のローカルコントラストを追加する

ここでは、手前を強調するために、新たにマスクを追加しようと思う。動画を見てほしい。

このように、新たにマスクを追加する場合は、+でマスクを追加しなければならない。

手前のローカルコントラストを上げる

マスクの表示を消し、ローカルコントラストを上げた。

マスクの色の濃さは、マスクの影響の強さを表すので、手前にくるほど、ローカルコントラストの影響は強くなる。

テクスチャ増幅/シャープニング

テクスチャ増幅/シャープニングから、動画のようなブラシマスクを作り、マスク部分のシャープネスを強くした。ここにピントが合っているからだ。

フィルムシミュレーション

特殊効果タブから、フィルムシミュレーションを行ってみた。

レンズ補正プロファイルからLCPプロファイルを適用する

ARTのレンズ補正についてだが、必ずしも使用したレンズのプロファイルが入っているわけではない。

そこで、レンズ補正プロファイルのLCPファイルからLCPプロファイルを設定してみようと思う。

Adobe DNG Converterをインストールしていれば、動画のように ProgramData からLCPプロファイルを探すことができる。

以下のような方法もある。

How to get LCP and DCP profiles/jp

書き出し

現在の画像を外部エディタで編集で書き出しする。

外部の画像処理ソフトを通したほうが、何かと扱いやすいと思う。

完成

ARTの場合、何もしなくても、そこそこの画像が出てくる、いくらかのパラメーターが自動で動いているのだ。この時点で良いので、大きな変化は無いが、以下のようになった。

写真は、クリックで等倍鑑賞可能

結論としてはこのような画像に留めたが、もっと多くのパラメーターを触る事で、より多くの編集が可能になる。ただ、空気遠近法を、やや強調するという意味では、この程度で良いと思っている。

今回は分かりやすく、最低限の編集と、編集における考え方などの提案をしてみたが、近いうちに、異なる状況の現像を行って、このページにアップしてみようかと思う。

2025/6/18

固定ページ: 1 2