フリーの高機能現像ソフト RawTherapee を使う その2 (v5.12対応)

目次

人工光に関する考察

これまで、自然光下で、モノクロ、カラーによる、現像を行ってきた。ここでは、室内における人工光(照明)による現像について考えてみようと思う。ここで述べるのは、現像に対する考え方に関する事なので、RawTherapee 以外のソフトでも、同様の考え方ができる。

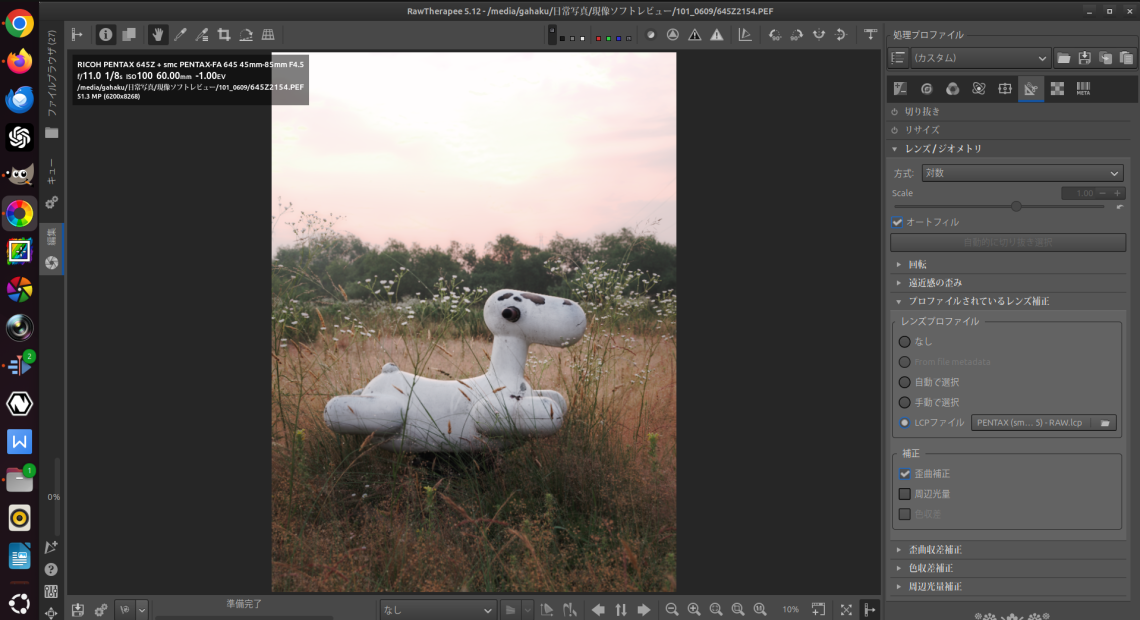

今回使用する写真は以下となる。

このような撮影データなのだが、極端なスポット光にしたため、一部分以外はかなり暗い。これは撮影時の意図で、ここよりもかなり明るく編集する事を見込んでいる。なので、感度は iso100 となっている。

光の特性として、一つ知っていると良いことだが、室内で、光源が拡散されている場合、遠くになるほど暗い。これは当然の事だが、遠くになるほどコントラストが下がるという現象に関しては、多くの場合無視されているのを目にする。個人的にだが、光の現象は、実際に起こりうる変化のほうが美しいと感じるため、光源に近いところほどコントラストが強く、遠いところほどコントラストが低いという演出を強化してみるという方向で現像してみようかと思う。

※ここでは、ストロボ光を使用している。うちのインコは、かなりの幼少期から照明に慣らしており、それによるストレスをあまり感じない(驚かない)ようだが、慣れていない個体では、下手をするとショックで何らかの弊害を起こす可能性がある。未確認の個体で照明を使うことは避けることを推奨する。

RAW現像する

rawタブから編集する

今回も、前回同様に rawタブ からでモザイク方式を AMaZE を RCD に変更する。

キャプチャシャープニングでは、自動ではやや弱めに設定されていたので、少し半径を広げる。

露光タブを編集

露光タブからトーンカーブやトーンイコライザを調整して、大まかな感じを決める。

選択的な編集(ローカル編集)

スポットの形状を決める

スポットの形状を決める必要がある。当初は、長方形で決めようかと思ったが、楕円に変更した。

このスポットは、スポットの中心円から放射状にグラデーションを帯びているため、その特徴を利用する。

どういう影響があるのか?を考えて形状を変更する。

コントラストスケールを作る

ここでは、室内光により起こる、光のグラデーション変化の特性を、コントラストスケールと呼ぶことにする。

詳細レベルによるコントラスト調整を選び、コントラストを上げると、スポットの中心円から放射状にスポット内の影響のグラデーションが起きると説明した。つまり、中心円に近づくほど、コントラストは強く、離れるほどコントラストは弱いということになる。

これをより明確化させるために、変移の階調から変移の位置を下げる。

詳細レベルによるコントラスト調整から、微調整を行うと、羽毛などがはっきりと変化することが分かる。

トーンマッピング

トーンマッピングなどを選び、羽毛をよりはっきりさせる。初期設定では、変化が大きすぎるため、圧縮の強さを下げて、自然に見える許容範囲内まで下げた。

色と明るさ

現在のスポットに、色と明るさを追加して、コントラストやカーブなどを調整する。

変移の階調・形状検出

ここで、今一度、変移の階調や形状検出をチェックして全体を調整する。

顔周辺を強化するために、新しいスポットを追加する

顔を中心に、新しいスポットを追加した。

ローカルコントラスト&ウェーブレット

顔を中心に、ローカルコントラストを上げ、目の近くから中心に強調されるように編集した。

スポットの中心円を移動させ、その他の設定も適切に編集する。

今一度、露光タブなどで全体を調整する

選択的な編集を行った後は、全体感を今一度整えたほうが良いだろう。気になる部分は編集し、場合によっては、フィルムシミュレーションなどを行ってみても良いだろう。

場合によっては、その他の調整も行う

書き出し

上の動画のように他の画像処理ソフトに書き出して編集すると、適度な解像度や拡張子で出力することができる。webなどにアップする場合はこの方法をおすすめする。

完成

今回の編集は、だいたいこんな感じだ。画面の上方から。コントラストスケールが下に向かって発揮しているのが分かる。大まかに言えば、照明下であり得る状態を再現したと言ってよいだろう。

このような感じで、光に関する知識を現像ソフトに適用させるというやり方も一つの方法として考えて見ても良いだろう。

以下の編集前の画像と見比べてほしい。

2025/6/11